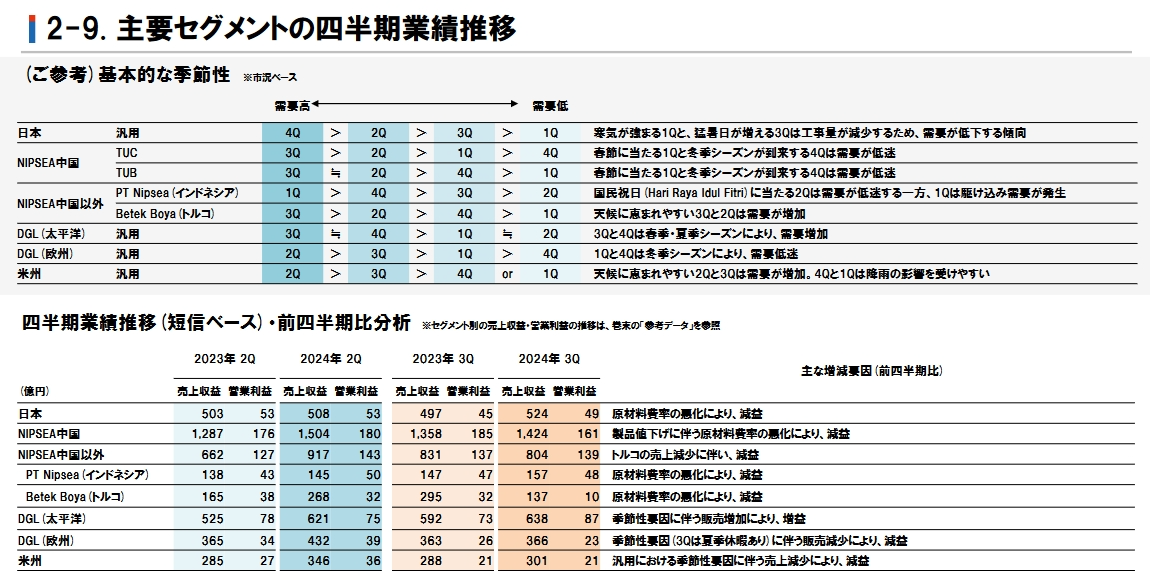

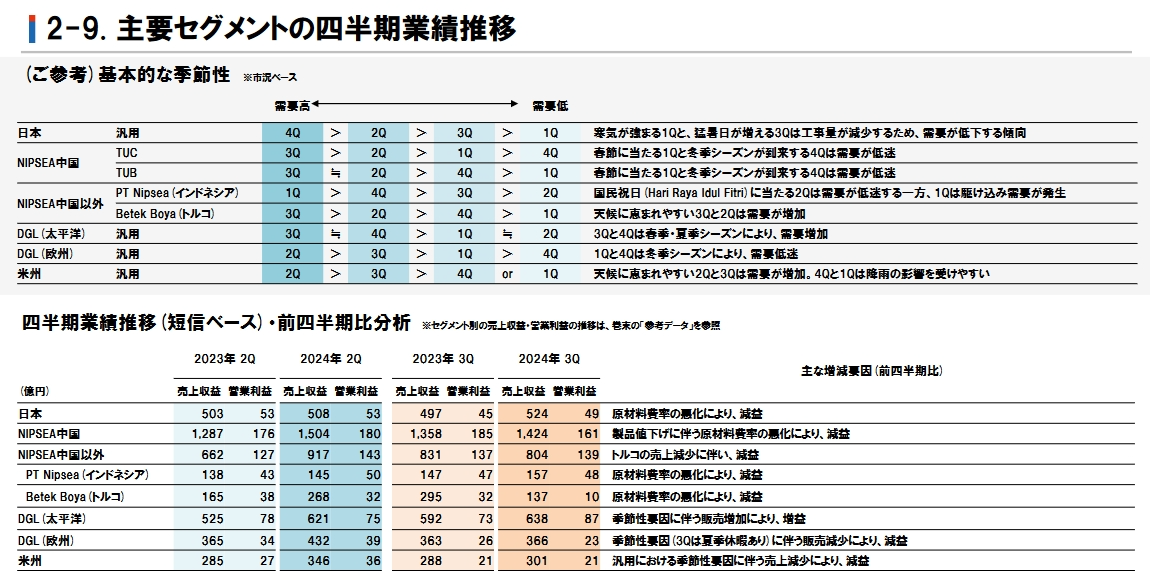

11月14日,由新加坡立时集团(Nipsea Group)控股、在东京证券交易所上市的全球涂料巨头立邦涂料控股有限公司(简称立邦控股)发布了2024年度第三季度业绩报告。尽管三季度录得营收新纪录(4056亿日元,同比增长3.2%),然而在营业利润方面依然只是持平,甚至略有下滑。事实上,对于立邦控股披露的业绩,人们更关心它在全球最大的单一市场中国的表现。但遗憾的是,立邦中国三季度的业绩并不算出色——立邦控股三季报显示,三季度中国市场的销售额为69.46亿元(已按照立邦控股确定的截止9月30日的人民币兑日元1:20.5的汇率逆转换为人民币,下同),同比有所增长但环比下降,而营业利润无论是同比还是环比均下降。立邦中国包含泛用涂料(包括建筑涂料和少量重防腐涂料)、汽车涂料、工业涂料及其他四个业务领域。其中泛用涂料是立邦中国的“重头戏”,三季度贡献了59.26亿元的销售额,占中国区总销售额的85%。作为中国市场核心业务的建筑涂料又区分为TUC(装饰漆为主)和TUB(工程为主)两个部门。立邦控股没有将中国建筑涂料的销售业绩进一步拆解,但在对三季报进行解读时指出,立邦中国的建筑涂料业务置身于严峻的市场环境当中,TUC部门仅实现了1%的销售增长,TUB部门更是下滑了16%;而在利润表现方面,如果去除相关补贴则下滑的幅度更大。从前三季度累计的情况看,立邦中国实现销售额192.93亿元,同比增长6.2%;而泛用涂料销售额达到165.22亿元,占立邦中国销售额的85.64%,同比增长6.2%。立邦控股指出,中国的建筑涂料业务方面,TUC部门因为上半年的销售增加,再加上在3-6线城市市场以及涂料周边产品领域的发展,最终带来7%的同比增长;但TUB部门由于继续受低迷的房地产景气影响而同比下滑14%。立邦控股预计2024年全年在销售额方面仍将继续保持增长的势头,但对于中国市场,由于四季度属于传统意义上的淡季,很难期待市场能有更好的表现;尤其是建筑涂料市场,真正意义上的市场回暖仍需要等待。

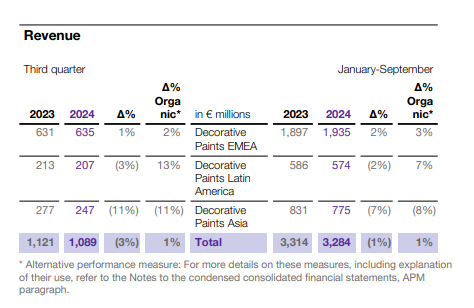

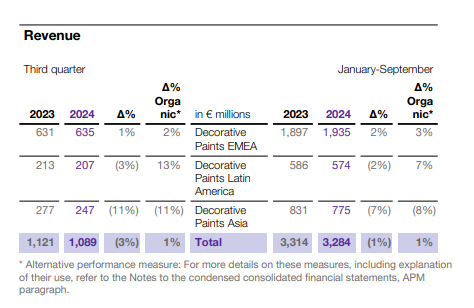

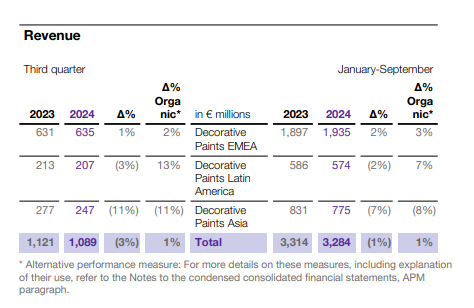

除了立邦控股的三季报“姗姗来迟”之外,中国涂料市场上的其他竞争者早前已经披露了相关业绩。阿克苏诺贝尔并不像立邦控股那样单独列出中国市场的销售表现,但它仍然对装饰漆在亚洲区域的业绩进行了展示——其中三季度销售额2.47亿欧元(约合人民币19亿元。为便于比较本文按照当前汇率折合为人民币,下同),同比下降11%;前三季度销售额7.75亿欧元(约合59亿元),同比下降7%。

阿克苏诺贝尔三季报中关于装饰漆业务的业绩情况

据《涂料经》估算,在阿克苏诺贝尔装饰漆业务领域,中国市场的贡献额约占亚洲市场的60%。对于这份不算靓丽的季度业绩,阿克苏诺贝尔首席财务官Maarten de Vries在三季报的新闻发布会上对中国市场业务进行了评价,他说:“我们在中国的业务在工业方面做得很好,在消费者方面做得相当糟糕。”他所说的“消费者方面”应指包括装饰漆在内的建筑涂料业务。Maarten de Vries还在接受路透社采访时表示,“中国政府正试图刺激房地产市场,这将刺激涂料销售,但这仍在进行中。”言外之意他仍认为中国建筑涂料市场大有可为,但市场复苏还需要一定时间。

资料图片:阿克苏诺贝尔出展2024上海国际城市与建筑博览会

他补充说,中国消费者业务占该集团销售额的6-7%。按照这个比例并结合阿克苏诺贝尔三季度26.68亿欧元(约合204亿元)的销售额计算,归属于中国建筑涂料业务的数字大致为13亿元;前三季度80.92亿欧元(约合618亿),中国建筑涂料约占40亿元。

由此榜单可以看出,主打建筑(涂料/防水)市场的企业主要有三棵树、东方雨虹和亚士创能等。然而受房地产市场景气持续低迷的影响,这三家企业在今年三季度和前三季度的经营表现都出现了同比下降的情况。这跟立邦、阿克苏诺贝尔这些外资巨头在中国建筑涂料市场的表现一致,证明了当前中国建筑涂料市场需求低迷是企业面临的共同困境;而早日走出由房地产低周期带来的影响,也是所有涂料企业——无论中外——的共同期待。