在新能源汽车渗透率突破40%的关键节点,动力电池涂层正从单纯的绝缘防护向多功能集成方向进化。

高工锂电研究所(GGII)数据显示,2023年全球新能源电池涂料市场规模已达320亿元,预计到2025年将突破500亿元,复合增长率达28.6%。这场由材料创新驱动的技术革命,正在重塑传统涂料产业的竞争格局。

跨界者与专业厂商的竞合博弈

近日,《涂料经》记者注意到:国家知识产权局公开华为技术有限公司"复合绝缘涂层及其制备方法、电芯及其应用"专利(公开号CN 119651011 A),该专利针对电芯壳体防护痛点提出创新解决方案,通过构建具备自修复功能的复合绝缘体系,为动力电池安全性能突破开辟新路径。

华为的入局绝非偶然,其专利中采用的"动态交联网络+化学键合"双重机制,与三棵树最新研发的UV固化绝缘体系异曲同工。不同于传统涂料企业,科技巨头更擅长将AI算法融入材料研发——华为2022年成立的新能源材料实验室,已建立包含10万+组分的材料数据库,通过机器学习可缩短30%的研发周期。

这种降维打击正在改变产业生态:立邦与宁德时代共建联合实验室开发"耐电解液腐蚀涂层",PPG联手比亚迪攻关"800V高压绝缘体系",巴斯夫则推出可承受2000次热冲击的纳米陶瓷涂层。据中商产业研究院统计,仅2023年就有37项涉及电池涂层的跨国技术合作达成,较2021年增长260%。

技术瓶颈与产业痛点

尽管进展迅猛,但行业仍面临三大技术壁垒:首先,涂层厚度需控制在10-15μm同时保证绝缘强度>50kV/mm;其次,自修复效率需达到每小时0.5-1μm的修复速率;再者,复合涂层需在-40℃至150℃宽温域保持性能稳定。艾仕得技术总监透露,其最新研发的"分子缝合"技术,可使涂层在3秒内完成微裂纹修复,但量产成本仍高出传统工艺40%。

涂层热修复原理示意图

在新能源汽车领域,头部电池企业已将自修复绝缘涂层应用于电池模组,成功解决绝缘失效导致的热失控问题;在储能系统领域,采用该技术的液冷储能柜达到IP68防护等级,系统循环寿命提升20%。随着800V高压平台加速普及,具备自修复功能的复合绝缘涂层正成为动力电池安全升级的关键技术方向。

市场格局的裂变与重构

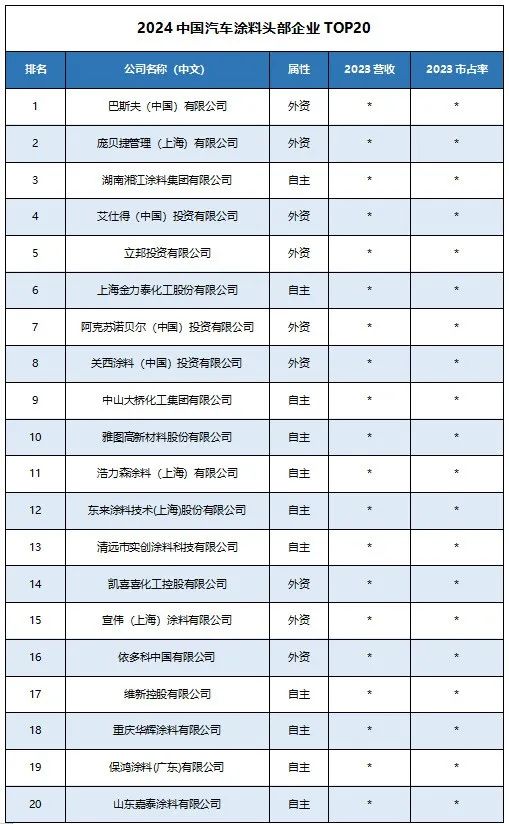

当前汽车涂料赛道呈现"三梯队"竞争态势:第一梯队是宣伟、PPG等国际巨头,凭借在汽车涂料领域的技术积淀占据35%市场份额;第二梯队包括三棵树、广信材料等本土创新企业,通过差异化创新拿下28%份额;第三梯队则是华为、比亚迪等跨界势力,正以每年200%的增速攻城略地。

目前包括立邦、宣伟、金力泰、PPG、巴斯夫、艾仕得、关西涂料、大宝、广信材料、擎天材料、松井股份、亮克威泽、信和新材等国内外知名涂料企业在内的大批涂企已开发出或正在应用于新能源电池的涂料。由此,一个新的涂料赛道正在快速发展。聚焦细分领域的细分赛道成为大家的共同选择。

在这个技术迭代周期压缩至18个月的新赛道,决定胜负的已不仅是专利数量。正如中国涂料工业协会秘书长刘杰所言:"未来属于那些能打通材料科学、电化学、智能制造三大知识体系,并建立快速产业转化通道的生态型玩家。"当跨界创新成为常态,新能源涂层的技术革命才刚刚拉开序幕。